扬州八怪天龙配资

扬州八怪是清康熙中期至乾隆末年活跃于扬州地区的一批风格相近的书画家总称,美术史上也常称其为“扬州画派”。在中国画史上说法不一,如今公认为这八人:金农、郑燮(xiè)、黄慎、李鱓(shàn)、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔。

这些画家大多出身贫寒,生活清苦,清高狂放,书画往往成为抒发心胸志向、表达真情实感的媒介。扬州八怪的书画风格异于常人,不落俗套,有时含贬义,因此称作“八怪”。

那么他们都怪在哪里呢?

01

郑燮(怪在传奇)

郑燮字克柔,号板桥,在山东做过知县,政绩斐然,颇受人民的爱戴,后因得罪大僚,遂乞病归,寓居扬州, 以书画营生。

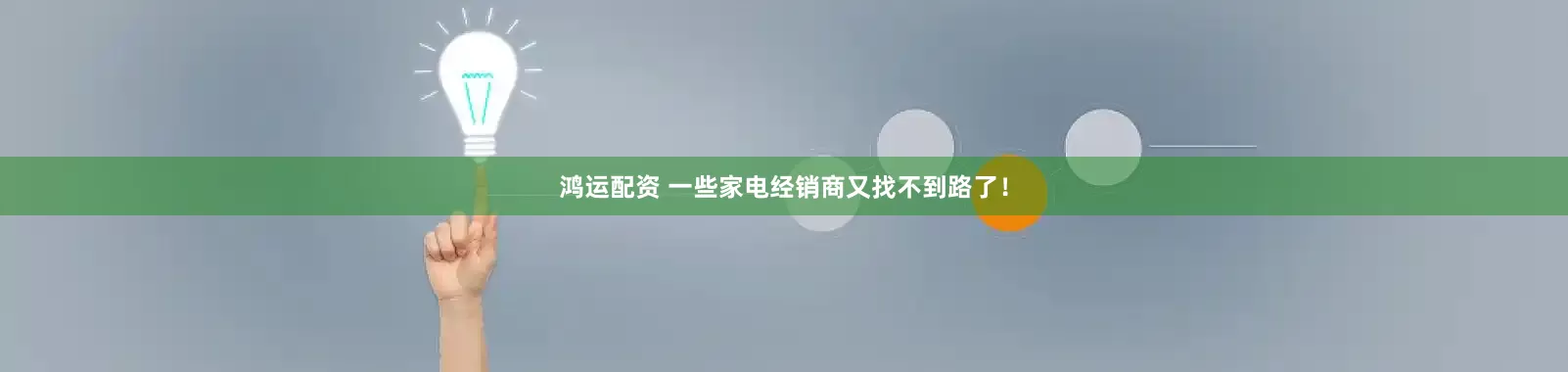

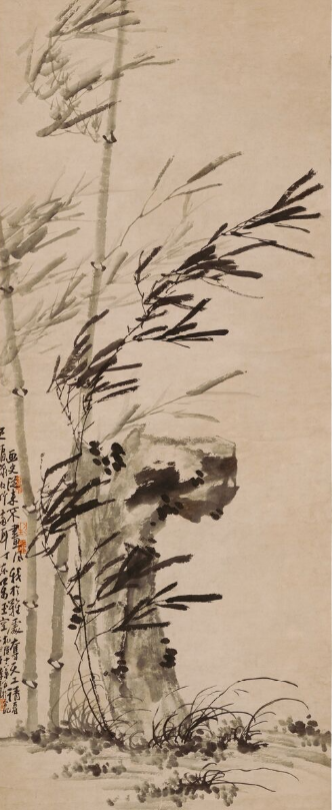

竹石图 清代 郑板桥

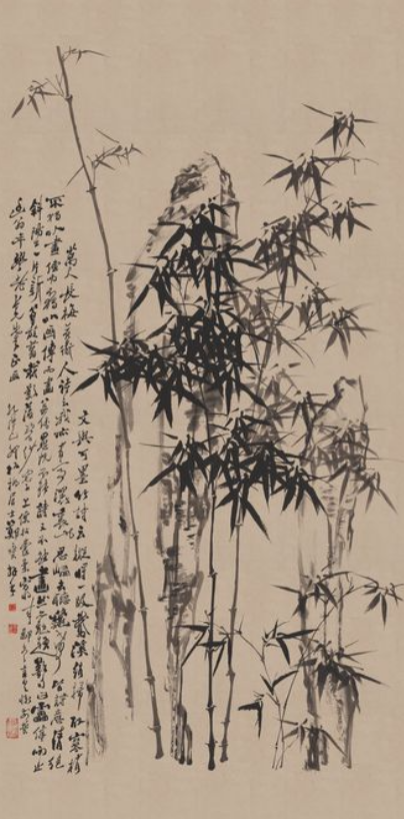

其善画兰竹,取法于徐渭、石涛、八大山人,而自成家法,体貌疏朗,风格劲峭;提出“胸无成竹”的书画理论。

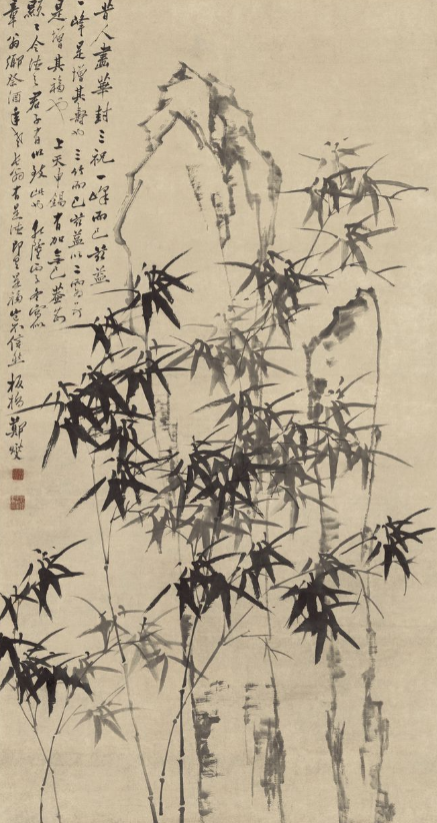

竹石图 清代 郑板桥

他的书法自称六分半书。将书法用笔融于绘画之中,不泥古法, 重视艺术的独创性和风格的多样化,所谓未画之先,不立一格,既画之后,不留一格。

竹图 清代 郑板桥

02

高翔(怪在淡泊)

高翔字凤岗,号西唐,又号樨堂,终身布衣,其山水取法弘仁和石涛,所画园林小景,多从写生中来,秀雅苍润,自成格局;画梅疏枝瘦朵,全以韵胜;人物线描简练,神态逼真。

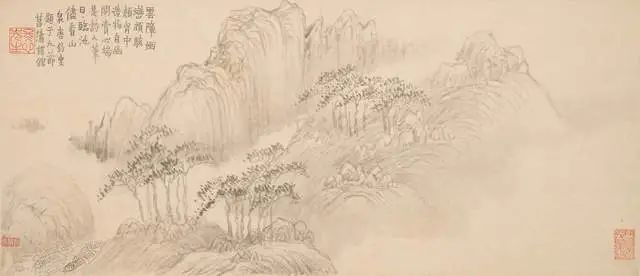

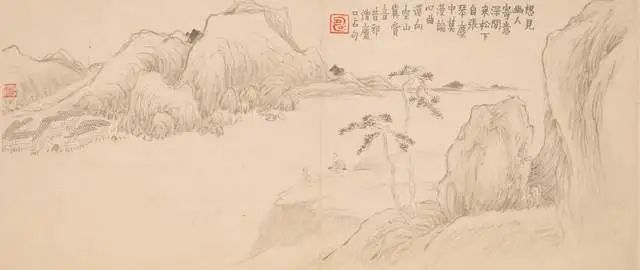

山水册(其一) 清代 高翔

山水册(其三)清代 高翔天龙配资

03

金农(怪在才)

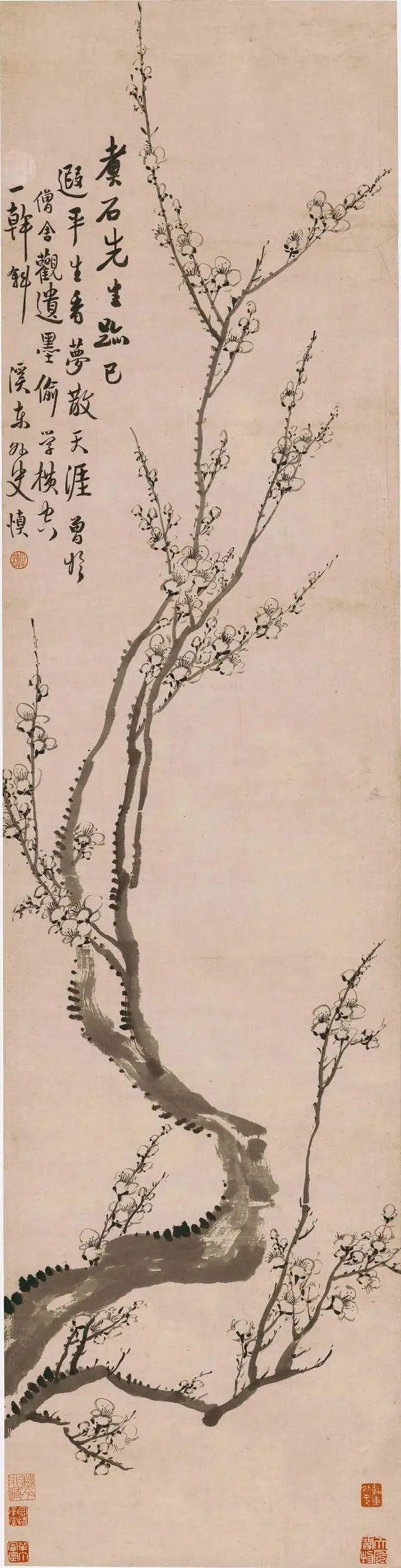

金农字寿门,号冬心,他长于花鸟、山水、人物,尤擅墨梅。他的画造型奇古、拙朴,布局考究,构思别出新意。

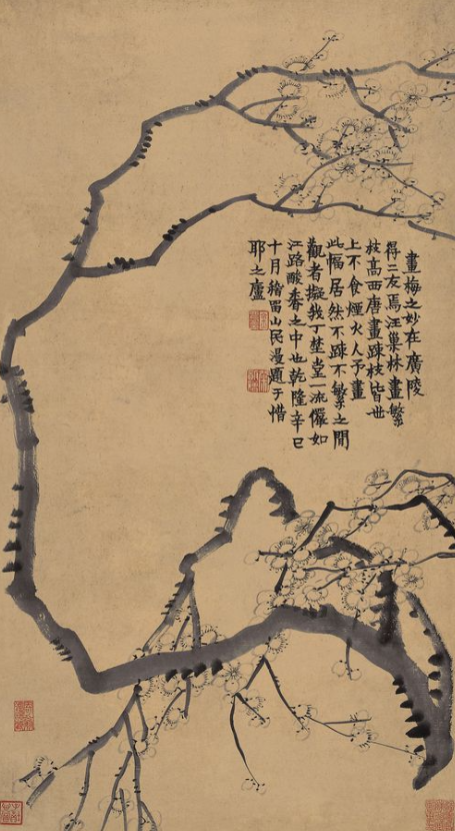

梅花图 清代 金农

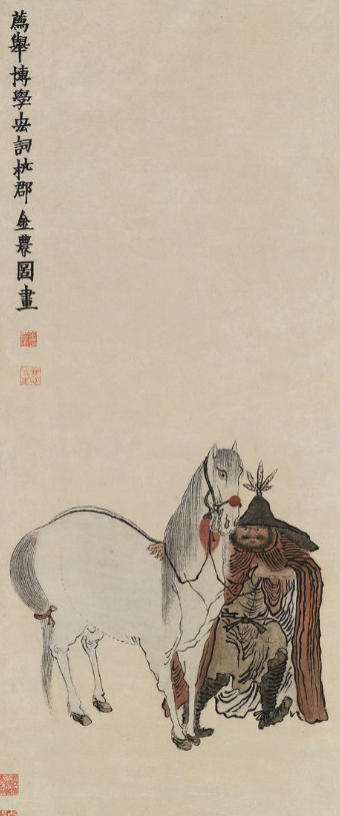

番马图 清代 金农

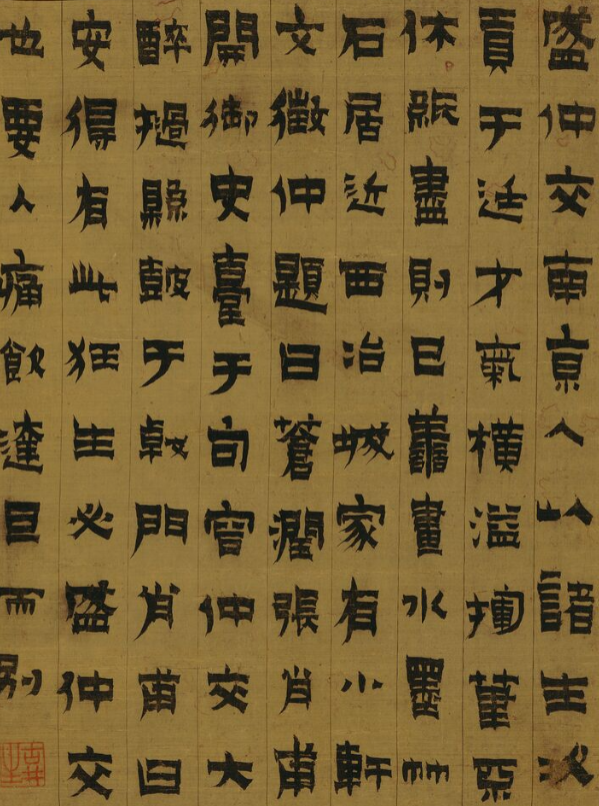

他独创一种隶书体,自谓“漆书”,另有意趣,又谓金农体或冬心体,笔画横粗竖细,撇飘逸而捺厚重,字体多呈长方形,头重脚轻,甚是好看。

漆书盛仲交事迹页 清代 金农

此页隶书呈现了非常突出的金石气息,墨色的黑厚凝重、用笔的古朴浑拙、结体的险峻雄奇,无不传达出苍古稚拙、高逸雄深的审美意象,有着醇厚磅礴的气韵。金农于金石碑版中汲取的高古奇崛的意象,在此页中淋漓尽致地表现了出来。

04

李鱓(怪在命)

李鱓字宗扬,号复堂,又号懊道人,先是以画名供奉于内廷,被正统派画家排挤。而后,出任山东知县,得罪大官,最终寓居扬州,以卖画为生。

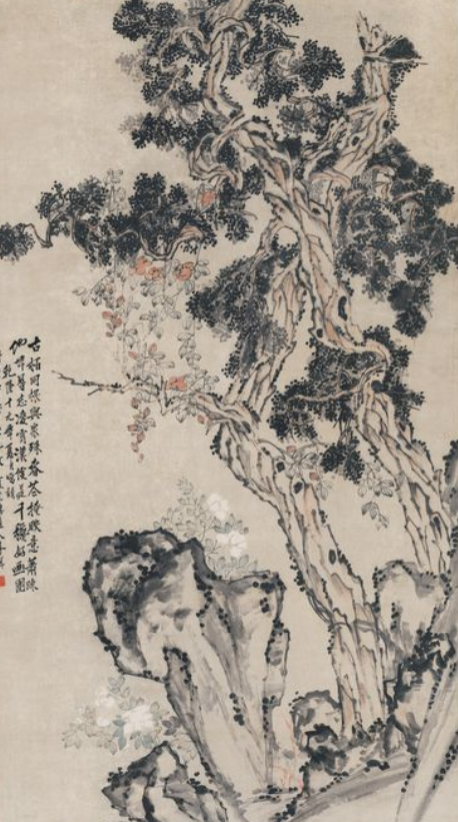

古柏凌霄图 清代 李鱓

其画作受到黄公望、蒋廷锡、石涛等人的先后影响,形成任意挥洒,水墨融成奇趣的艺术风格,喜作长文题跋,字迹参差错落,使画面十分丰富,其作品对晚清花鸟画有较大的影响。

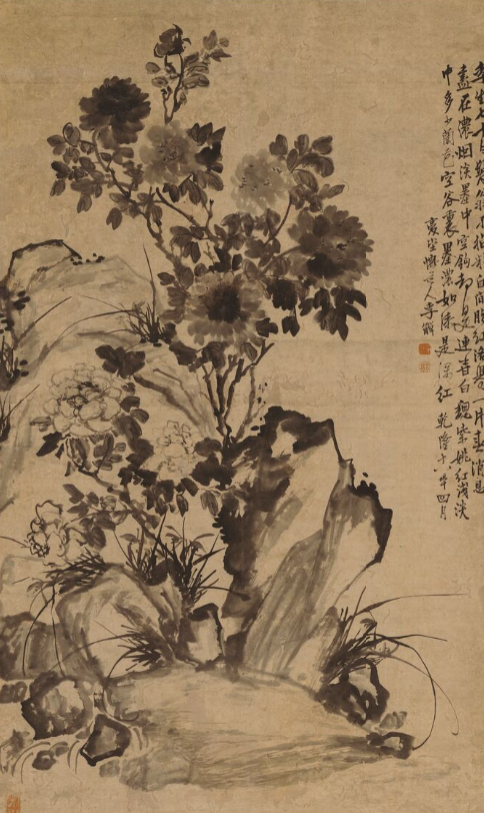

魏紫姚黄图 清代 李鱓

05

黄慎(怪在悟性)天龙配资

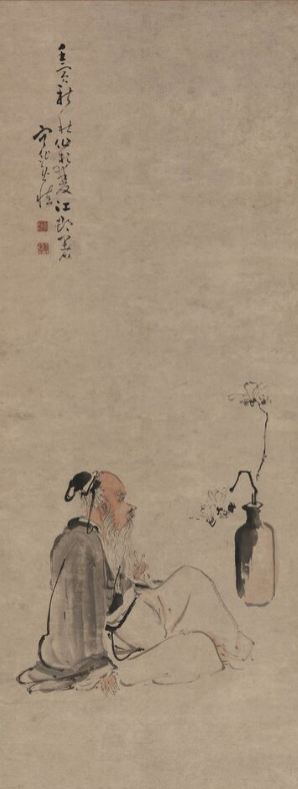

黄慎字恭懋,躬懋,一字恭寿,菊壮,号瘿瓢,东海布衣等,擅长人物写意,间作花鸟、山水,笔姿荒率,设色大胆。为“扬州八怪”中全才型画家之一。

观花老人图 清代 黄慎

黄慎的写意人物,创造出将草书入画的独特风格。怀素草书到了黄慎那里,变为\"破毫秃颖\",化连绵不断为时断时续,笔意更加跳荡粗狂,风格更加豪宕奇肆。以这样的狂草笔法入画,行笔“挥洒迅疾如风”,气象雄伟,点画如风卷落叶。

探珠图 清代 黄慎

06

李方膺(怪在倔)

李方膺字虬仲,号晴江,别号秋池,抑园,白衣山人等,其注重师法传统和师法造化,能自成一格,画笔法苍劲老厚,构图简洁,不拘形似,活泼生动。

潇湘风竹图 清代 李方膺

李方膺尤精画梅。作品纵横豪放、墨气淋漓,粗头乱服 ,不拘绳墨,意在青藤、白阳、竹憨之间。画梅以瘦硬见称,老干新枝 ,欹侧蟠曲。

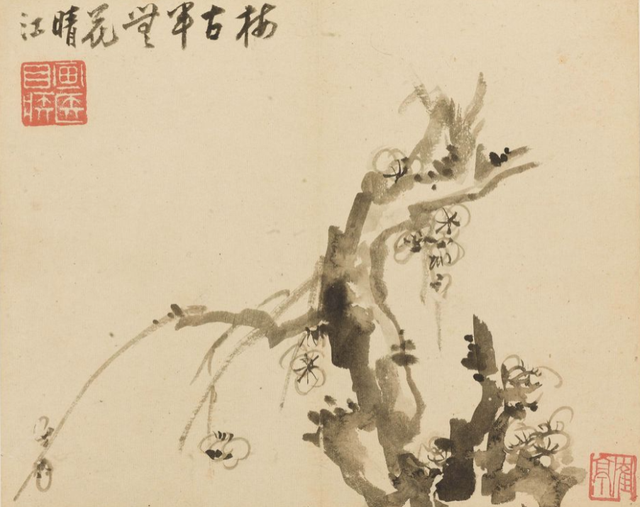

梅花册页(其一) 清代 李方膺

07

汪士慎(怪在人)

汪士慎字近人,号巢林,别号溪东外史、晚春老人等,其工花卉,随意点笔,清妙多姿。尤擅画梅,所作梅花,以密蕊繁枝见称,清淡秀雅。

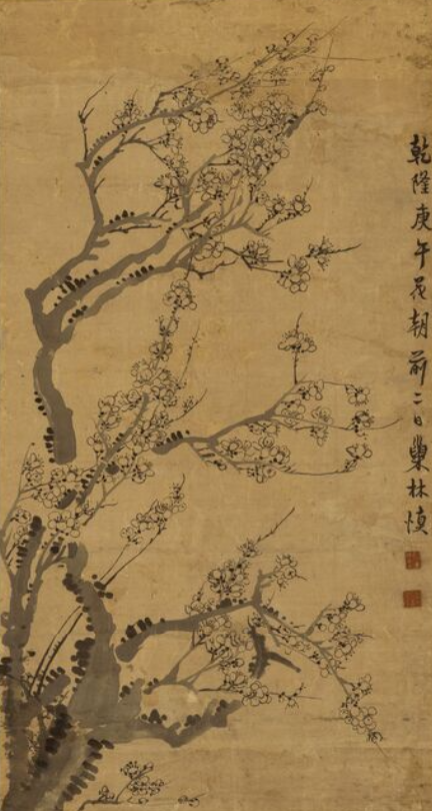

梅花图 清代 汪士慎

汪士慎五十四岁时左眼病盲,仍能画梅,工妙腾于示瞽时,刻印曰:左盲生、尚留一目著梅花。六十七岁时双目俱瞽,但仍能挥写狂草大字,署款心观,所谓盲于目,不盲于心。

墨梅图 清代 汪士慎

08

罗聘(怪在使命)

罗聘字遁夫,号两峰,又号衣云、别号花之寺僧、金牛山人、 洲渔父、师莲老人,为金农入室弟子,其人物、山水、花果等,无所不工。笔调奇创,超逸不群,别具一格。

钟馗醉酒图 清代 罗聘

他又善画《鬼趣图》,描写形形色色的丑恶鬼态,无不极尽其妙,藉以讽刺当时社会的丑态。

鬼趣图 清代 罗聘

罗聘其妻其子均善画梅,人称“罗家梅派”。

“扬州八怪”怪在哪?历来说法也不一,但我们不妨对“扬州八怪”做出如下小结:

“扬州八怪”的风格特点

扬州八怪有很多共同之处,比如:坎坷波折的身世、独辟蹊径的立意、不落窠臼的技法、挥洒自如的笔锋、特立高标的品行。

“扬州八怪”所提倡的“还俗”,则是要绘画向下文化素养低的人群靠拢,绘画应当是老百姓看得懂、接受得了的一种大众风格画风,这群人画风相似,彼此之间又有天然的联系。

“扬州八怪”所倡导的“以画入书,以书入画”,更是在中国书画史上独树一帜。他们将原本无法交融的两种艺术形式有机地结合起来,创作出了一些意境高远、墨致精妙的作品。

“扬州八怪”的影响

“扬州八怪”的作品以其亲民性与大众性为特点,引起观众生活与文化上的共鸣,给人以美的享受,带动了当时中国文化艺术的革新潮流,为后来的中国艺术发展奠定了坚实的基础。让中国绘画逐渐摆脱了传统“大家师承制”的束缚,展现出了新的画风和审美观。

创利融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。